能『翁』

西陣爪掻本綴掛軸『翁』

図案:藤野燎仙

「翁」解説

-77x300.jpg) 「翁」は、日本の伝統芸能の舞で、奈良・豆比古神社の翁舞と車大歳神社の翁舞は重要無形民俗文化財に指定されている。「翁」は、「能にして能にあらず」といわれるように通常の能楽とは異なり、これといった筋書きはなく呪術的で単調な舞であるが、能の源流となった申楽のそもそもの形を今に伝えているものが「翁」で、悠久の時をまたいで発展してきた能楽の原点となったものである。翁がまとっている装束は、「翁烏帽子」・「翁狩衣」・「指貫」である。狩衣は、蜀江文様と決まっており他に例は無く、内には亀甲文様の厚板を着用しており、吉祥に満ちた意匠が多く装束からみても祝言性の高さが伺える。

「翁」は、日本の伝統芸能の舞で、奈良・豆比古神社の翁舞と車大歳神社の翁舞は重要無形民俗文化財に指定されている。「翁」は、「能にして能にあらず」といわれるように通常の能楽とは異なり、これといった筋書きはなく呪術的で単調な舞であるが、能の源流となった申楽のそもそもの形を今に伝えているものが「翁」で、悠久の時をまたいで発展してきた能楽の原点となったものである。翁がまとっている装束は、「翁烏帽子」・「翁狩衣」・「指貫」である。狩衣は、蜀江文様と決まっており他に例は無く、内には亀甲文様の厚板を着用しており、吉祥に満ちた意匠が多く装束からみても祝言性の高さが伺える。

今日における「翁」は正月や祝賀や記念能の冒頭で演じられ、特別な祝いの場で見ることが出来る。老体の神が祝福をもたらすという民俗信仰から子孫繁栄・天下泰平・国土安穏・五穀豊穣を祈念する。また「翁」は農耕との深い繋がりがあり、農村で生活していた庶民の風景を彷彿させる要素もある。

・図案 藤野燎仙 略歴

(1925年~2005年)

日本図案家協会会員で、日本の伝統的美意識の追求と伝統的美術の創作活動に専念。西陣織の帯図案を制作、特に綴織りの図案には評価が高く、空間を生かした古典的な柄付けには定評がある。西陣爪掻本綴織図案展 出品作品多数。

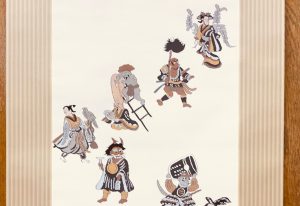

大津絵

西陣爪掻本つづれ織『掛軸 大津絵』

日本最古のゆるキャラ‼️

つづれ織で大津絵を織り掛軸を作りました。動物や鬼を擬人化して、滑稽に描かれた大津絵。 シンボル的な「鬼念仏」『藤娘』などを並べました。江戸期に庶民の土産物として人気を博した風刺画です。大津市追分町付近で作られた大津絵は江戸初期に仏画として誕生。動物や鬼を擬人化して滑稽に描き、東海道の旅人の土産や護符として重宝されました。有名な「鬼念仏(おにのねんぶつ)」は、僧の身なりで布施を請う鬼で、形だけの善行を積む偽善を表現しています。他にも大津絵の代表的な画題「藤娘」や「鍾馗」「外法(げほう)の梯子剃(はしごぞ)り」なども。はじめは、あまり良くは感じなかったのですが、見れば見る程、おもしろい!今につながるものがあります。

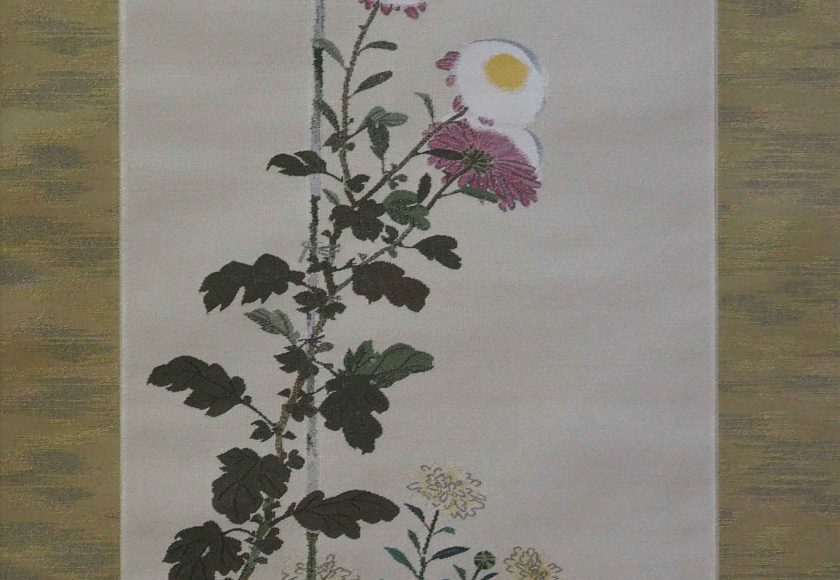

祥寿

静陽 祥寿

蘭、竹、菊を、草木の中の君子として称え。吉祥とした。

日本画家 小山静陽(図案)

季節的なもの、五節句にちなんだものなどを作っています

-84x300.jpg)

飛鶴

静陽 飛鶴

鶴は千年生きるといわれ、気高い立ち姿は美しく古来より長寿の象徴とされていた

日本画家 小山静陽(図案)

-88x300.jpg)

端午の節句

武者人形

男子の健やかな成長と立身出世を願う掛軸。男子誕生のお祝いなどに用いられます

重陽の節句

菊の着せ綿

重陽の節句(九月九日)の前日から菊の花に綿を巻き、

菊の香りと菊の花につく露を綿に移して、その綿で身を清める

おりびな

爪掻本綴織掛軸「おりびな」

3月3日は『桃の節句』

お内裏様とは、上段の男雛と女雛の二人の事でお雛様はお人形さん全ての総称だとは、知りませんでした。まだまだ勉強ですね。男雛と女雛の配置ですが、天子様は日出ずる方向(東-右)だったのですが第二次大戦後に西洋に合わせて変更されました。私には息子3人しかおりませんが、お菓子やお抹茶頂き、桃の節句を楽しみます。今年は日曜日なのでゆっくり時間も楽しめます。

掛軸の『折雛』は、雛人形よりも出し入れに手間がかからないので、直ぐに飾れて愛でることができ楽しめます。息子ばかりの家でも、桃の節句は楽しみたいですものね。帯も作ってみました。

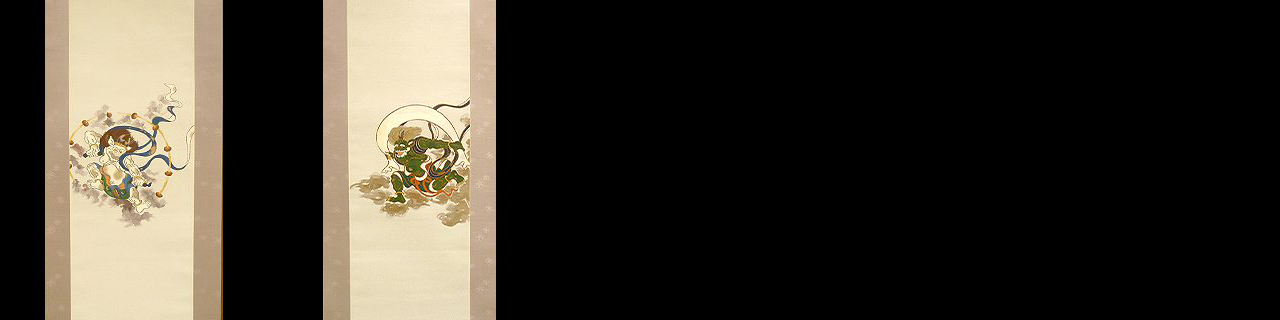

風神 雷神

北野天満宮の雷神様の図を宗達は風神の向きにして描いたそうです

東京浅草の浅草寺の山門の正式名称は「風神雷神門」です

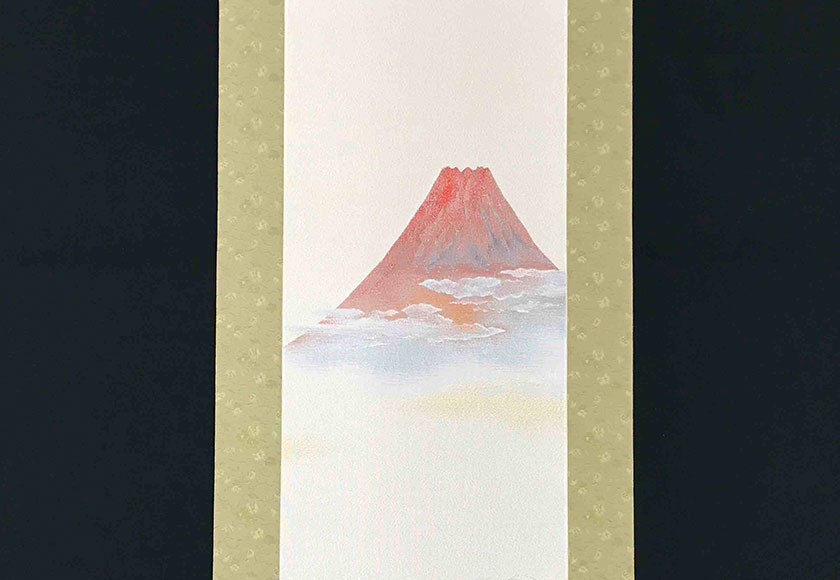

赤富士

西陣爪掻本つづれ織

掛軸『赤富士』

一富士 二鷹 三茄子

~いちふじ にたか さんなすび~

初夢に見ると良い年になるとの夢占いが起源。そもそも富士山は日本一のやま。普段の日でも富士の夢を見ると「幸い来たる」「希望達成」「金運に良い」などと言われている。

富士山に、初日が当たり始め山が赤く染まりながら明らかになっていく様子は、日の出の夢がこれまた目出度いために、めでたさにめでたさが重なる「世界一の夢」と昔の人は考えた。「赤い富士」を詳しく書けば「初日により赤く染まる日本一の霊峰」という意味。それを「赤富士」と言う。